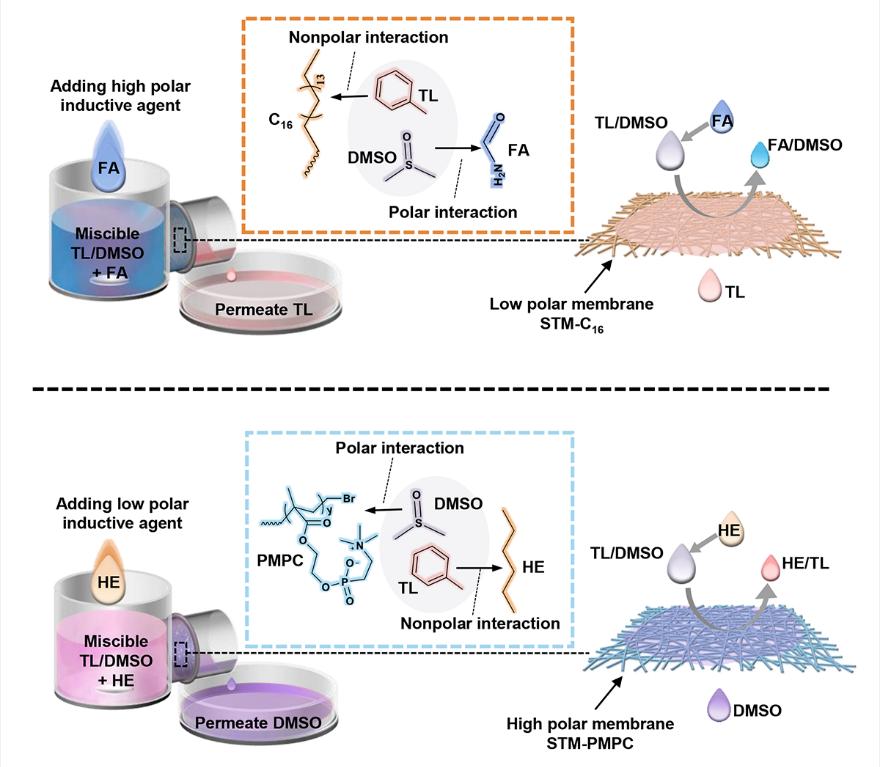

互溶有機(jī)液體小分子(特別是分子量小于100的有機(jī)分子)的高效分離和純化,被認(rèn)為是能改變世界的一類化學(xué)分離過程,對(duì)石油精煉、精細(xì)化工以及藥物研發(fā)至關(guān)重要。受水處理分離膜的啟發(fā),有機(jī)溶劑反滲透膜、有機(jī)溶劑正滲透膜和有機(jī)溶劑滲透蒸發(fā)膜已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了互溶有機(jī)液體小分子的分離。但這幾種分離膜存在分離通量低、易污染等缺點(diǎn)。仿生超浸潤(rùn)分離膜可實(shí)現(xiàn)不互溶有機(jī)液體小分子的高效、高通量分離,但對(duì)互溶有機(jī)液體小分子體系束手無(wú)策。針對(duì)這一難題,我校化學(xué)化工學(xué)院劉洪亮教授與中科院理化所的研究人員打破傳統(tǒng)仿生超浸潤(rùn)分離膜只考慮固體多孔膜設(shè)計(jì)的局限,合理引入誘導(dǎo)分相劑,通過協(xié)同調(diào)控誘導(dǎo)分相劑、固體多孔膜上的功能分子與互溶有機(jī)液體小分子之間在分子層次上的極性/非極性相互作用,發(fā)展了一種全新的仿生超浸潤(rùn)膜分離策略,實(shí)現(xiàn)了互溶有機(jī)液體小分子的高效、高通量分離。該超浸潤(rùn)分離膜的分離通量較傳統(tǒng)的有機(jī)液體膜分離技術(shù)(滲透蒸發(fā)或反滲透)高2-3個(gè)數(shù)量級(jí),極大拓展了仿生超浸潤(rùn)分離膜的應(yīng)用領(lǐng)域。研究成果以“Miscible organic liquid separation of superwetting membrane driven by synergistic polar/nonpolar interactions”為題被國(guó)際權(quán)威化學(xué)期刊Matter(Cell的姊妹刊,IF = 15.589)接受(DOI:10.1016/j.matt.2022.02.011)。化院劉洪亮教授為通訊作者(LeadContact),柳嬋老師參與了部分工作。

面向互溶液/液體系的超浸潤(rùn)膜分離策略

相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.02.011

劉洪亮教授簡(jiǎn)介

博士,博士生導(dǎo)師,煙臺(tái)大學(xué)拔尖人才,山東省泰山學(xué)者青年專家,中科院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)會(huì)員。2021年1月入職煙臺(tái)大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,主要研究方向?yàn)榉律悄芙缑娴闹苽洌捌湓谌嵝詫?dǎo)電薄膜、超浸潤(rùn)分離膜等領(lǐng)域的應(yīng)用。截止目前在Nature,Chem,Matter,J.Am. Chem. Soc.,Adv. Mater.等國(guó)際一流期刊發(fā)表SCI論文80余篇,SCI引用4000余次。其中,以第一或通訊作者在Chem (IF =22.8),Matter(IF = 15.6),J. Am. Chem. Soc. (IF = 15.4), Adv. Mater. (IF =30.8),Adv. Funct. Mater. (IF = 18.8),Nano Energy (IF = 17.9),Adv. Sci.(IF = 16.8),Mater. Horiz. (IF = 13.3)等期刊發(fā)表SCI論文40余篇;申請(qǐng)中國(guó)發(fā)明專利6項(xiàng);受邀撰寫英文專著章節(jié)2章。作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金、面上項(xiàng)目各1項(xiàng),國(guó)防科技創(chuàng)新特區(qū)項(xiàng)目1項(xiàng),中科院青促會(huì)人才計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng);作為課題骨干參與國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃1項(xiàng)。